「最近の若者ってすぐ辞めちゃうのよねー」

「最近の子はほんとこらえしょうがないな」

こんな話、よく聞きませんか?

たしかに、そんなイメージありますよね。私も前職で新入社員がはじめて辞めてしまったときに、「あー、ほんとに最近の子ってすぐ辞めるんだな」って、ちょっとそんなことを思った気がします。

しかし、これって本当なのでしょうか?

本記事では、データを踏まえてこのテーマについて深堀していきたいと思います。

データで見る実際の離職率の推移

では、早速ですが、実際のデータをみていきましょう。

厚労省統計調査を確認

統計は様々な調査方法や見方があるため、必ずしも絶対的な正解というわけではない点は注意が必要ですが、その中でも信用度が高いであろう厚生労働省が発表している公式データです。

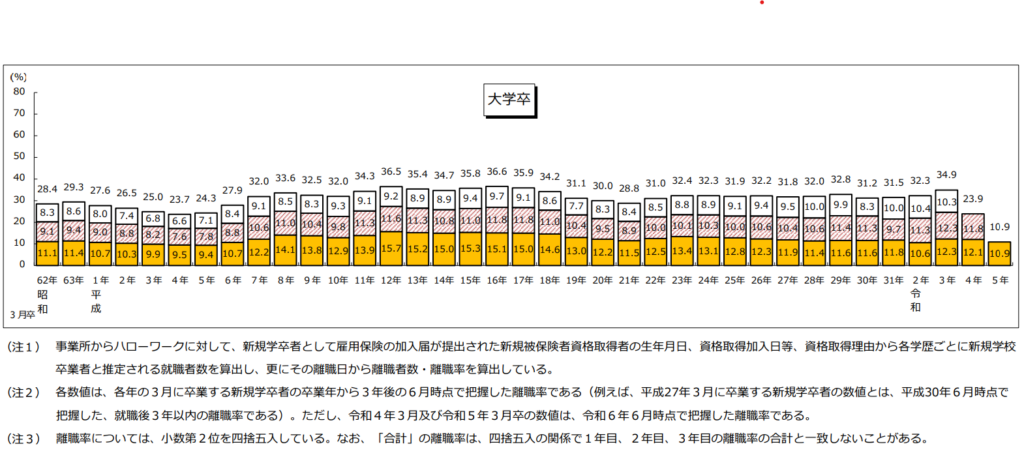

出典:厚生労働省「令和6年:新規学卒就職者の学歴別就職後3年以内離職率の推移」

離職率はここ30年横ばい

グラフが3段に色分けされているのですが、一番下のオレンジ部分が1年以内に辞めた人の離職率。真ん中が2年以内に辞めた人の割合で、一番上が3年以内に辞めた人です。

いかがでしょうか?

「昔と比べて最近の子はすぐ辞めちゃう」

ということであれば、特にこの1年以内に辞めたオレンジ部分あたりは、右肩上がりに増えていっていないとイメージと合わないと思いますが、ぱっと見た感じでも、ほぼ横ばいです。

そうなんです。

少なくともここ30年くらいに関しては、若者の離職率はあまり変わっていないのです。

平成の方が離職率が高い年も

数字でいうと、この30年ほどは、1年以内の離職率はざっくり12〜13%前後で推移しています。

平成12年〜平成16年にいたっては、新卒入社後、1年以内に辞める人が15%を超えていたのに対して、令和は10〜12%。ここだけ見ると、実は、最近の子の方がすぐ辞めないという見方もできます。

もちろん、業種や、もっとミクロでみれば各会社ごとによってそれぞれ傾向が異なる場合があるため、切り取る範囲によっては、新卒者の早期離職率が上がっているケースもあるかもしれない点には注意が必要です。

なぜ最近の若者はすぐ辞めると感じるのか?3つの心理的要因

ここまでは、統計データをもとに、若者の離職率の実態をみてきました。

しかし、やはりイメージとしては若年層が辞めやすいという印象をお持ちの方が一定数いるのも事実です。

では、なぜ若者が辞めやすいというイメージが生まれるのでしょうか?

推定とはなりますが、いくつか考えられる要因を挙げてみたいと思います。

説その1:身近で辞める新卒のインパクトが強い

これは私も当てはまりますが、実際に会社を辞めてしまう新人の方が出たときのインパクトが思いのほか強く、印象に残ってしまうケースが考えられます。

これは自分の部署の話であればより強く、さらには自身が教育担当者として関わっていたような場合は、さらに強く印象に残ります。

そのインパクトの強さから、「最近の子って本当にすぐ辞めてしまうのだな…」というイメージが刻まれるという可能性があります。。

説その2:メディアの煽りやSNSの拡散

近年認知度が上がっている退職代行サービスと絡めて、「新卒の方達がこれだけ代行サービスを使って辞めました!」というニュースは最近よく見るようになりましたし、同様にSNSでもそういった「ウチの会社の新卒がすぐ辞めた!」という投稿は、4~6月を中心に散見されます。

「入社当日に退職した!」など、ネガティブで極端なケースがニュースやSNSで拡散されやすい傾向があり、逆に辞めていないことをニュースや投稿にすることは基本的にありません(個人的にはほっこりもしますしあってもいいと思います)。

そのため、触れる情報の割合としては、新人が退職したという情報の方が多くなり、その結果として、若者はすぐ辞めるというイメージにつながっているのではないでしょうか。

特にここ数年はSNSの急速な台頭により、よりこの流れは加速しているのかもしれません。

説その3:世代間や価値観の違い

「自分たちが若手だった頃は、今の時代に比べると、もっと苦労しながら頑張ってた」

というフィルターで見てしまうケースです。

もちろん実際には、当時も今も、頑張っている人も頑張っていない人も、苦労している人も苦労していない人も、同じくらいの割合で存在していた可能性は大いにあります。

今と昔では、頑張り方が違うだけの場合もあります。

そういった世代間における価値観の違いが、「最近の若者は…」という比較につながってしまっているパターンです。

人事・採用担当はどうすればいいの?

では、離職率が変わっていないのであれば、企業は人材の定着において、これまでとは違う特別な対応は必要ないのでしょうか?

最後に、人事・採用担当の目線で注意点を考えてみたいと思います。

辞める理由は変化しているかも

離職率は変わっていませんが、その中身、つまり辞める理由は変わっているかもしれません。

例えば、キャリアアップ志向による退職はここ十数年で増えてきていますし、ワークライフバランスや心理的安全性を重視する動きは、やはり強くなってきています。

そのあたりを事前にケアできれば、入社した人も会社側も、双方にとって良い形にできるケースはあるかと思いますので、特に人事・採用担当の方は、要チェックです。

統計的傾向と自社傾向の違い

統計的な傾向は参考にはなりますが、自社で生じる問題は、あくまで個別具体な事象です。

自社環境という具体と、人材という具体がかけ合わさって状況が生まれるため、特に統計データから大きく外れたシチュエーションも発生します。

全体的な流れや傾向は把握しつつも、自社に関しては、あくまで一つ一つの問題として取り組む必要があります。

自社と世代の価値観のチューニング

入社前の期待値調整や、メンター制度、1on1などによる個人と会社のビジョンの共有など、様々な人材定着施策において、自社が目指す方向性と、その世代の価値観の調整を図っていくことが重要となります。

まとめ:イメージと実態のギャップに注意

ということで、本記事では、「最近の若者はすぐ辞めるって本当?」について、データとイメージの両面から考えてみました。

意外とイメージと実態が違ってることってありますよね。

イメージが大事な場面ももちろんあるのですが、きちんとデータでも状況を把握できていて、イメージとデータ両方を知っておくと、キャリアや採用だけではなく、いろんな面で役立つことがあるかと思います。

キャリアや転職のお悩みなら

ストローラー株式会社では、1,000名以上のキャリア支援実績をもとに、現職での悩みから転職活動まで幅広くサポートしています。

たとえばこんなお悩みはありませんか?

– 今の会社に不満はあるけど、辞めるべきか迷っている

– 転職したいけど、何から始めればいいのかわからない

– 自分の強みや適職がわからない

▶まずは無料相談から、お気軽にどうぞ!

[詳しくは下記ページよりご確認ください]

<キャリア相談ルートパス>

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!

✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK

✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき

「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。

<書類通過パス>

履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。

納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。

書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。

<自分退職ガイドパス>

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」

そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。

会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。

コメント