人材業界にいると、「日本でも転職って当たり前になりましたよね」というような話を聞くことが定期的にあります。

この話、最近と言わず、実は十数年前から言われていました。

「転職 当たり前」などでキーワード検索すると、2010年前後くらいから、そういった趣旨の記事が出てきます。

ただ、そういった記事は、既に転職が当たり前になったことを前提に話が展開されていることがほとんどで、実際に「日本で転職は当たり前になったのか」を、根元から考察している記事は多くありません。

ということで、本記事ではこのテーマについて、ごそっと根元から考えてみたいと思います。

結論だけ知りたい方は、こちらをクリックすると結論まで飛べます。

そもそも”当たり前”とは?

この手の記事を見るたびに、”当たり前”という表現がなかなかの曲者だなーと、いつも感じていました。

なにをもって当たり前とするのかの定義が難しいからです。

転職回数の平均が3回以上になれば当たり前?

転職に関してネガティブに感じる人が少なくなったら当たり前?

転職エージェントの数が10万社を超えたら当たり前?

というように、”当たり前”という言葉自体が主観を含むこともあり、これを定義するのはなかなか難しいものがあります。

例えば、ざっくり考えるだけでも、以下のような3つの観点が考えられます。

【A】数量的(統計的)な当たり前

一定割合(例:就業者全体の〇〇%以上)の人が毎年転職している状態

【B】社会的(心理的)な当たり前

転職をしても周囲にネガティブな受け取り方をされず、自然な選択肢として受け入れられている状態

【C】行動的(制度的)な当たり前

転職活動がしやすい制度やインフラ(退職手続き・エージェントの普及など)が整備されている状態

つまり「当たり前」と言っても、①数が多い、②ネガティブに見られない、③制度的にやりやすいという3つの意味合いがありうる、ということです。

本来であれば、この観点すべてから考察を行いたいところですが、今回は一番定量的に捉えられそうな、「【A】数量的(統計的)な当たり前」に絞って考えてみたいと思います。

転職者数は本当に増えている?20年のデータで見るリアルな変化

数量的(統計的)ということで、早速ですがデータを見ていきましょう。

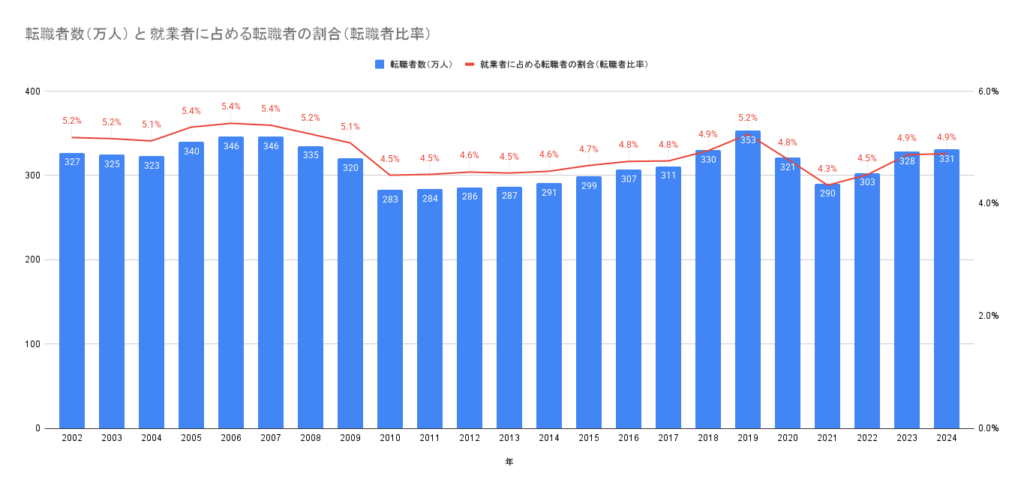

総務省の労働力調査によると、転職者数と転職者比率に関するデータは下記でした。

(スマートフォンの方はタップ、PCの方はクリックすると図が拡大します)

※労働力調査データを元に弊社にて作図

※転職者:就業者のうち前職のある者で、過去1年間に離職を経験した者

※2011年は東日本大震災の影響により岩手県・宮城県及び福島県において調査実施が一時困難となったため、補完的に推計された数値

「転職は当たり前になった」という話を聞くと、年々右肩上がりで転職する人が増えていたり、どこかのタイミングで転職率がグンと(例えば10%以上)上がるような変化が起きていて欲しいところですが、

実は転職者の数も転職者比率もこの約20年間(2002年〜2024年)でほとんど変わっていません。

数値でいうと、

転職者は年間280~350万人前後

転職者比率は4.5~5.5%前後

の幅に収まっていることになります。

「いやいやいや、ちょっと待ってください。僕ら若者の間では転職はもう当たり前ですよ!若者の転職は増えてきているでしょ!」

という声が聞こえた気がするので、年齢別の転職者比率もみていきます。

▼同じく労働力調査より2002年~2024年の転職者比率の推移

15~24歳:9.2~14.5%

25~34歳:6.0~7.9%

35~44歳:4.1~5.1%

44~54歳:2.9~3.7%

55~64歳:2.9~4.4%

ご覧の通り、年齢別でみても変化は1〜2%の間に収まり、ほとんど変わっていません。

15〜24歳が、最大14.5%と大きな数値にみえますが、13〜14%台だったのは2002〜2008年のみとなり、それ以降数値は徐々に下がり、直近は下限の9〜10%前後で推移しています。

(このあたりは大卒やホワイトカラーの増加など、また別の要因が考えられるため、違う記事で書きたいと思います)

なぜ転職は当たり前になったなと感じるのか

ここまでのデータを見ると、転職者数も比率もこの20年間で大きな変化はなく、当たり前になったといえる数的根拠は見当たりませんでした。

では、なぜ「転職は当たり前になった」という印象を抱くのでしょうか?

ここからはデータに基づいてはいないですが、これまでの経験を踏まえ、諸説考えてみたいと思います。

【説その1】転職する人ほど目立つから

「転職しました!」という発信はよくありますが、転職していない人が「転職していません!」と発信することは稀(なはず)です。

友人との飲みの席で、「おれこの前転職したんだよね」という報告は聞いたことがありますが、「おれ転職してないんだよね」という報告は、まだ聞いたことがありません。

実態として転職状況は変わっていないですが、触れる情報の割合としては「転職していません」より、よく発信される「転職しました!」の方が多く、それゆえ、転職する人が増えたなーという印象を持ちやすいのではないでしょうか?

さらに、この十数年でSNSが浸透し、より「転職しました!」情報に触れる機会が加速した可能性もあります。

(いつかそういうデータも収集・分析してみたいです。弊社と提携していただける方お気軽にご連絡ください)

【説その2】都市部・一部業界/職種で局所的に当たり前

地域や業界・職種によって転職傾向が異なる可能性はあります。

例えば、東京圏のIT/Web業界、コンサル、スタートアップ界隈は転職率が高いとよく言われています。

(そういえば、昔読んでいた業界専門紙が独自アンケートを行って、「Web/IT業界は他業界に比べて転職回数が高い!」というデータを出していたことがあったなあと、これを書きながら思い出しました)

流動性の高い領域にいる方の場合、「転職が当たり前」という意識は持ちやすいです。

【説その3】転職してほしい立場の人が喧伝している

例えばYouTubeで、「転職はもう当たり前の時代になりました!」というコンテンツを見ることがありますが、最後まで見てみると、

「転職はもう当たり前の時代だから、まずは転職エージェントに登録してみましょう!オススメのエージェントは概要欄に貼っておきます!」

と、多分、恐らく、もしかしたら、アフィリエイト(※)だろうなあというものが散見されます。(違っていたら申し訳ありません…)

※アフィリエイト:この場合、視聴者が概要欄のリンクからエージェントに登録すると、そのYouTuberに紹介料が支払われるシステム

また、もっとストレートに転職エージェント自体が、CMや広告でそう宣伝しているケースもあります。

ただ、転職が当たり前になったから転職しましょうというのは、よく考えたら、ちょっと違和感を覚えます。

転職が当たり前になろうとなるまいと、

「その個人にとって転職した方が良い場合は転職して、転職しない方が良い場合は転職しない」

という判断を都度するのが、望ましい考え方だと個人的には考えています。

転職者比率5.5%の壁、なぜ日本の転職者比率は5.5%で止まるのか

最近流行りの「〜の壁」風に言ってみました。実際に業界でよく使われる用語という訳ではありません。

しかし、この20年間で、リーマンショックにコロナショックやアベノミクスなど、プラスもマイナスも大きな変動があったにも関わらず、転職者比率が4.5〜5.5%内に収まっているというのは、興味深いデータです。

転職が増えるためには、下記2つの要素が必要です。

【1】転職希望者が増える

【2】転職を受け入れられる企業が増える

転職したい人がいくら増えても、受け入れ先が増えなければ転職は増えません。

つまり、転職者比率は、ある種その国の企業体力を反映している可能性があります。

現状の日本においては、この4.5~5.5%という数値が、うまく全体のバランスを取れている率、もしくは転職者を受け入れることができる企業の限界値

ということなのかもしれません。

と、ここまで数量的に「当たり前かどうか」を見てきましたが、ふと立ち止まって考えたくなる疑問もあります。

“そもそも、転職は当たり前になった方がいいのか?”という問いです。

最後にこの点について考えてみたいと思います。

転職って当たり前になった方が良いのか

非常に根本的なところに戻ってきてしまい申し訳ないのですが、そもそも、もっと転職が増えた世界の方が良い世界なのでしょうか?

転職すべき人が転職できない、もしくはしづらい社会。

これは当たり前ですが社会的にもその方個人にとっても良くないです。

この状態をスタートとした場合、転職はもっと増えた方が良いのだと思います。

しかし、無尽蔵に転職者が増えた方が良い世界かと言われると、これは疑問です。

転職は社会全体でみても、必要な会社・産業へ人材が移動するというプラス面がありますが、逆に会社や産業に人材が定着しないことでマイナス面を生み出すこともあります。

転職が活発な国が、驚異的な成長を遂げているというものでもありません。

就転職に携わる私達としては、「転職を当たり前にする(転職数を増やす)」という目的や考えで就転職をサポートするのではなく、転職すべきかどうかを都度個別で判断をし、全力でサポートしていくのが重要、と考えて日々業務にあたっています。

まとめ

すみません、最後少し話がそれてしまった気もしますが、最後にまとめです。

「日本で転職は当たり前になったのか」というテーマの結論は、

「転職者数と転職者比率のデータだけでみると当たり前になったとは言い難い」というものになります。

理由としては下記です。

・年間に転職する人の割合は20年近く 4.5〜5.5%で推移しており、大きな構造変化は見られない。

・年齢別でも、若年層の転職者比率が爆発的に増えているわけではない。

しかし、当たり前の定義のところで挙げた

【B】社会的(心理的)な当たり前

【C】行動的(制度的)な当たり前

などから見れば、転職が当たり前になったという表現ができる可能性はありますし、「【A】数量的(統計的)な当たり前」の場合でも、今回考察した転職者数と転職者比率以外の数値で見たら、転職が当たり前になったと受けとれるデータが出てくる可能性もあります。

転職を検討されている方の場合は、「転職が“当たり前かどうか”」という周囲の状況に縛られるのではなく、

ご自身にとって“今、どうするのが最善か”を考えること

人材会社や人事など人のキャリヤ・就転職に関わる方は、印象と実態の双方をできる限り把握して支援すること

が、重要なのではないかと考えています。

弊社としても、万全のサポートができるよう、引き続き様々な最新データや情勢を収集してまいります。

※最後に弊社サービスの宣伝です※

ストローラー株式会社では、こうした変化に対応した“本質的なキャリア支援”を目指しています。

各サポートサービス詳細につきましては、以下よりご確認ください。

<キャリア相談ルートパス>

「今の仕事続けるべき?転職した方がいい?」「そもそも何が不満か、うまく整理できていない」

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!

✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK

✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき

「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。

<書類通過パス>

「書類選考が通らない…」「自己PRに自信がない…」──履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。

納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。ただ、直すだけではなく、書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。

<自分退職ガイドパス>

代行ではなく、自分の言葉で伝えたい ── そんな方もプロのノウハウで徹底サポートします。

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。

コメント