いざ、会社へ退職を伝えたはいいものの、まだ余っている有給休暇の消化と退職日の調整で会社とトラブルになってしまった…

というご相談がよくあります。

「会社から退職にあたって有休を消化するのはできないと言われてしまいました…」

「転職先の入社日が決まっているのに、退職日の調整が間に合わないかもしれない…」

などなど、そんな事態を回避するために、必要なことについて、この記事ではまとめていきたいと思います。

はじめに:なぜ「有休消化」と「退職日」がトラブルになるのか

退職にあたってトラブルになりやすい「有休消化」と「退職日」ですが、そもそもなぜこの2つはトラブルになりやすいのでしょうか?

※ちなみに有給休暇の略称は、「有休」でも「有給」でも正解です。そのため、企業とやり取りする際も、有休消化と有給消化、どちらの表記でも構いません。

▼具体的なケース別の回避策を知りたい方はこちらも合わせてご確認ください。

有休取得の権利はあるのに、実際は取りづらい現実

厚生労働省の調査によると、直近の有休の取得率は62.1%となっています。

これは全体平均であり、産業別で差も生じています。

例えば、「鉱業,採石業,砂利採取業」は 71.5%ありますが、「宿泊業,飲食サー ビス業」は 51.0%と、20%以上の開きがあります。

有休の取得率自体は近年上がってきていますが、それでも業界、企業によっては、まだ取得しづらいという現実が存在します。

有給休暇の主な目的は、労働者にリフレッシュしてもらい、生産性の向上や会社への定着を図ることです。

しかし、退職の場面における有休消化は企業側としてもそういったメリットが見い出せず支出のみが発生するため、そもそも取得しづらい中で、さらに調整が難航する可能性が高まり、トラブルに発展がしやすいです。

(もちろん、本来企業側としてはそういった状況に陥らないよう、普段から適切に有休を従業員に取得してもらうべきです)

退職日の調整で企業側が難色を示す理由

有休消化とセットで発生しやすいのが「退職日を巡るトラブル」です。

本来、退職は労働者からの申し出で成立し、民法上は2週間前に通知すれば原則として有効(退職成立)です。

しかし、実際には企業側から

「いや、いま抜けられるのは厳しい…せめて後任が見つかるまでいてくれない?」

など、退職日を引き延ばすよう言われるケースが少なくありません。

では、なぜ企業側は退職日のスケジュールに難色を示すのでしょうか?

理由は主に以下のようなものがあります。

・引き継ぎや人員補充の準備が間に合わない

業務の属人化が進んでいる職場では、特定の社員が抜けると業務が停滞する恐れがあるため、企業側としては「せめて後任の目途がつくまでいて欲しい」といった依頼をしがちです。

・有休消化中は実働がゼロなのに人件費が発生する

有休中の賃金支払いは義務ですが、特に退職が確定している社員に対しては、会社からすると”もう働かない人へのコスト”という見え方をするため、心理的に受け入れづらくなります。

・繁忙期や人手不足のタイミングと重なる

企業側の都合として「この期間だけはやめないでほしい」といった事情があり、退職日の引き延ばしを言われる場合があります。

・前例を作りたくない

○○さんが全日有休消化して辞められたなら、自分も…と続く前例になることを避けたい、という意図も背景にある場合があります。

このように、企業側には企業側の事情や心理的ハードルがあるため、退職日や有休消化の交渉がスムーズにいかず、トラブルに発展することが少なくありません。

しかし、こうした事情があっても、有給休暇の取得や退職日決定は労働者の正当な権利です。正しい知識を持ちつつ、あくまで冷静に手続きを進めていくことが重要です。

円満退職のカギは「計画性」と「交渉力

では、どうすればこういったトラブルは回避できるのでしょうか。

ポイントとなるのは、

「計画性」と「交渉力」

です。

基本知識:労働基準法からみた有休と退職日

まずは、正しい知識を押さえておくのが重要です。

ちなみに、ここで注意したいのは、法律の知識を身に着けておくのは非常に重要ですが、それを盾に、

「法律ではこうなっているので、認めないのは違法ですよね!」と企業に迫れるようになりましょう!

と言っているわけでは決してありません。

目指すべきは円満な退職であり、不必要な対立が生じないよう、あくまで冷静に進めていくのが大事です。

有給休暇の基本

有給休暇に関しては、労働基準法第39条に定められていて、色々細かいルールがあります。

今回のような退職するケースの場合、すごくざっくり言いますと、重要なことは下記です。

・基本的に有給休暇を企業は断れない

・余った有休を企業に買いとってもらうことができる場合がある

基本的に有給休暇を企業は断れない

労働者が「有休を取得したい!」と言った場合、企業側は原則これを断ることはできません。

原則というのは、「事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者(企業)に休暇日を変更する権利(時季変更権)」が認められているからです。

ただし、この時季変更権は、単に「業務多忙だから」という理由などでは認められません。

認められるケースとしては、例えば、同じ日に多くの労働者が同時に休暇を申請した場合などが想定されていますが、基本的には申請した日で休暇を取得できます。

余った有休を企業に買いとってもらうことができる場合がある

有給休暇を企業が買い取ることは原則、法律で禁止されています。

有給休暇で労働者にリフレッシュしてもらって、心身健康な形で働いてもらうという趣旨に反するからです。

しかし、例外として、買い取りOK(適法)なケースがいくつかあります。

その一つが、退職時の有休の買取です。

ただし、違法でないだけで、企業側に買取義務があるわけではありません。

企業側に交渉をしていく形となりますので、就業規則に記載があるかなどを確認しつつ、進めていく必要があります。

企業側としても有休取得に比べて、買取の場合の方が社会保険料の負担が軽くなるなどメリットがあるので、状況次第では応じてくれる場合があります。

退職日の基本

退職日に関しては、主に民法と労働基準法に定められています。

有給休暇と同様、様々なルールがありますが、今回のケースだと主に押さえておくのは下記です。

・期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができ、申し出から2週間後に雇用関係が終了となる(関連:民法第627条)

・有期労働契約の場合、契約の初日から1年経過した日以降は、いつでも退職できる(関連:労働基準法第137条)

雇用期間の定めのない、正社員の方の場合も、基本的には退職を企業に伝えてから2週間後に退職が成立します。企業はこれを断ることはできません。

就業規則に「退職の場青は、原則1カ月前に申し出ること」などと記載があっても、基本的には法律の方が優先されます。

ただ、後述しますが、法的には2週間前の申告で足りますが、実務的には1か月前の申告が一般的とされており、企業との摩擦を避ける意味でも1カ月前を目安にしておくのが安心です。

円満に進めるためのステップ

では、具体的に必要なアクションをみていきましょう。

ステップ1:退職の意思は余裕をもって伝える

できれば1カ月以上前に退職の意思は伝えましょう。

法的には2週間前に伝えれば退職はできますが、とはいって現実問題、あなたがいなくなった後も現場は回していく必要があります。

引継ぎや後任を考えると、一般的には1カ月は余裕をみて退職を伝えるのが望ましいとされています。

実際、私がみてきた現場でも、1カ月あれば調整できるケースは多かったです。

もちろん、もっと事前に分かっていれば、現場側としてはより調整できる時間ができるので、1カ月よりも早く退職を伝えても問題はありません。

ステップ2:有休残日数を把握し、取得スケジュールを事前に計画

残っている有休を消化する場合は、それを踏まえて取得スケジュールを計画していきましょう。

意外と勘違いしてしまいがちですが、

有給休暇は退職日までの勤務日の中で取得する必要があります。

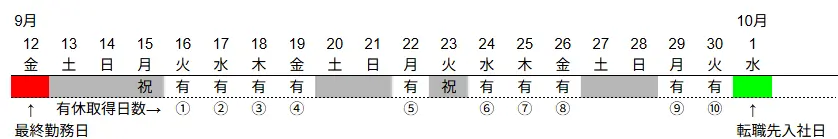

例)

有給休暇の残りが10日間。2025年10月1日(水)から転職先に入社するため、退職日を2025年9月30日(火)にしたい場合

→有給休暇は勤務日に取得する必要があるため、仮に平日勤務で土日祝休みであれば、

9/16(火)~9/19(金)、9/22(月)、9/24(水)~9/26(金)、9/29(月)~9/30(火)の、計10日間で有休を取得します。※土日祝は有休適用外

そのため、最終勤務日は9/12(金)となります。

有休残日数によっては、思ったより最終勤務日が早く来る場合があるので、事前にスケジュールを計画しておきましょう。

ステップ3:上司・人事と事前にすり合わせ/口頭+書面で確認

ここは会社によって異なりますが、基本的には直属の上司や、人事に退職を申し出ます。

退職希望日や有休消化のスケジュールを明確に伝えつつ、引継ぎの方法や退職にあたって必要なことを双方で確認しましょう。

口頭で確認しつつメモを取り、最後はメールや書面で決めた内容をお互いに残しておくと、トラブルを防止しやすいです。

ステップ4:退職届に「退職希望日」と「有給消化予定」の明記

会社で用意されたフォーマットにもよりますが、念のため退職届に、退職希望と有休消化予定も明記しておくと、記録にも残り、認識のすれ違いを防ぎやすいので安心です。

記録に残るのであれば、メールでも構いません。

ステップ5:揉めた場合の相談先

万が一退職に当たっての諸条件でもめた場合は、まずはお住まいの地域の「労働基準監督署」や「労働相談窓口」で無料相談を検討してみましょう。

まとめ:気持ちよく終わるための心構え

退職にあたっての具体的な進め方は以上になりますが、最後に実は一番大事な心構えに関してお伝えします。

最後まで誠実に冷静に!

場合によっては双方での認識が食い違ったり、無理な引き留めにあってしまい、ヒートアップしてしまいそうになることがあると思います。

お気持ちはとても分かりつつも、感情的にぶつかって良いことは基本的にはありません。

よく言われる一般論だと思われるかもしれませんが、実際にケースを見てきた経験論としてもそう思います。

状況によっては非常に難しい場合もありますが、まずはこれまでの感謝を伝えつつ、食い違いポイントに関しては、努めて冷静に整理をしていくと、結果的に自身にとってもプラスの展開となりやすいです。

トラブルを未然に防ぐのも「キャリアの一部」

退職交渉に限らず、仕事全般に言えるかもしれませんが、トラブルを未然に防ぐこともその方のキャリアの一部です。

転職活動では、リファレンスチェックといって、応募先の会社が、現職の会社にあなたの評価を確認することがあったり、会社を辞めた後も必要書類を発行してもらうにあたってやりとりが必要になったりすることがあります。

揉めて辞めるよりは、揉めないで辞めるに限りますし、

辞めた会社との関係値を悪くしないに越したことはありません。

回避できるトラブルは避けつつ、希望のキャリアを築いていきましょう。

この記事が、あなたが気持ちよく次の一歩を踏み出す助けになれば幸いです。

※この記事を読んだ人が合わせて見ている記事

※※※

ストローラー株式会社では、1,000名以上のキャリア支援を行ってきたプロによる円満退職のサポートも行っています。もし「一人ではやはり不安」と感じた方は、まずは無料相談からお気軽にどうぞ。下記のページからご連絡いただけます。

<自分退職ガイドパス>

代行ではなく、自分の言葉で伝えたい ── そんな方もプロのノウハウで徹底サポートします。

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。

<キャリア相談ルートパス>

「今の仕事続けるべき?転職した方がいい?」「そもそも何が不満か、うまく整理できていない」

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!

✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK

✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき

「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。

<書類通過パス>

「書類選考が通らない…」「自己PRに自信がない…」──履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。

納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。ただ、直すだけではなく、書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。

コメント