転職相談をお受けする中で、

「まだ転職先が決まっているわけではないのですが、先に今の仕事を辞めても大丈夫なのでしょうか?」

という質問をよく頂きます。

次が決まってから辞める方が安全だとは思うけど、かといって今の仕事はもう早く辞めたいし…

本記事ではそんなお悩み、「転職先が決まらないまま辞めても大丈夫?」について、解説していきます。

【現状分析】転職先が決まっていないまま辞める人はどれくらいいる?

まずはじめに、実際「転職先が決まっていないまま辞める人」は転職者の内どの程度いるのか、を見ていきましょう。

直近で参考になるデータとして、以下の2つをご紹介します。

・厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」

・株式会社リクルート「就業者の転職や価値観等に関する実態調査2022」

厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」

本調査の中で、「直前の勤め先を離職してから現在の勤め先に就職するまでの期間」という調査項目があります。

それによると、転職者が現職を辞めてから転職先に就職するまでの期間は、下記の通りです。

| 離職期間 | 割合 |

|---|---|

| 離職期間なし | 26.1% |

| 1カ月未満 | 27.6% |

| 1カ月以上2カ月未満 | 13.3% |

| 2カ月以上6カ月未満 | 17.5% |

| 6カ月以上~ | 10.7% |

※調査データをもとに弊社作成

注意点としては、これはあくまで、

「辞めてから次の仕事を始めるまでの期間の調査」

のため、

「転職先が決まっている中で辞めたけど、次の仕事までの期間が空いている人」

も各割合に含まれています。

そのため、「離職期間がある人=転職先を決めないで辞めた人」を指しているわけではないことに注意です。

ただ、それでもある程度の傾向は推察できます。

離職期間なしの人は、おそらく多くが「次の仕事が決まってから辞めた」ケースと考えられます。

(もちろん、仕事を辞めた直後に内定取得される方もいるとは思います。)

1カ月未満で就職されている人も、転職先の会社側の受け入れ準備の関係などで数週間かかることはよくあるため、事前に内定を取得されているケースが多そうです。

一方で、転職先の入社日調整で退職後1カ月以上かかるケースは(一般論としては)、あまり多くないと考えられますので、1カ月以上の離職期間がある計41.5%は、次の転職先が決まらないまま現職を辞めている割合が高いのでは、という見方が考えられます。

※繰り返しになりますが、あくまで推測であり、この調査からは「転職先を決めないで辞めた人」の割合を正確に読み取ることはできません。

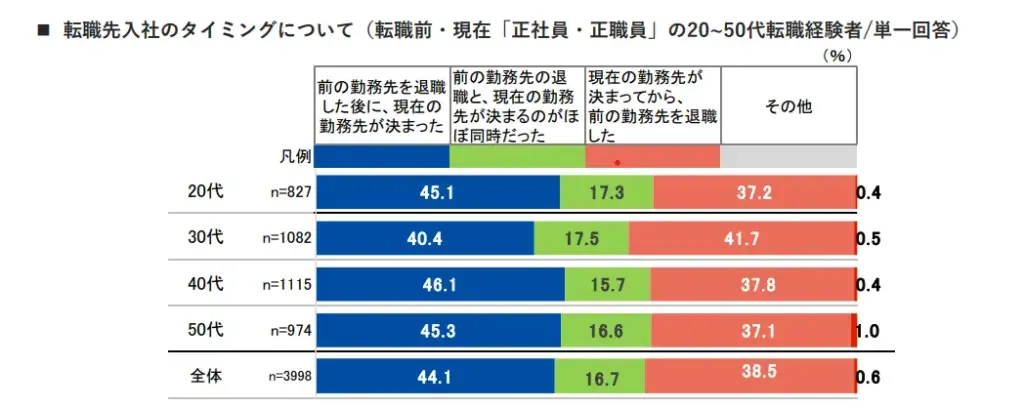

株式会社リクルート「就業者の転職や価値観等に関する実態調査2022」

2つめは民間調査になりますが、株式会社リクルートが2022年に発表した調査です。

こちらの調査では、まさに「転職先が見つかる前に辞める」ことについての項目があります。

早速ですが、こちらが結果です。

上記データによると、

「転職前後正社員・正職員20~50代転職経験者は、転職先が決まる前に前職を退職しているのが4割以上」

という結果がでていました。

先程の厚労省の41.5%と近しい数値ですね。

転職先が決まっていないまま辞めるケースは珍しくない

つまり、

転職先が決まっていないまま辞めるケースは決して珍しいわけではない

のです。

知っておくべき「次を決めずに辞める」ことの3つのリスク

しかし、もちろん離職期間が発生することのリスクはあります。

リスク1:経済的リスク

離職期間中は給与収入が途絶えるため、経済的リスクが発生する可能性があります。

貯金の目安:最低3カ月分の生活費

転職活動開始から転職先企業への入社まで、平均で3~4カ月と言われています。

そのため、最低でも生活費の3カ月分は用意しておいた方が安心です。

失業保険:条件を確認しておく

これまでの就業状況等によって、離職後の転職活動中は、失業保険を受け取ることも可能です。

人によって給付の可否や期間などの条件が異なるため、自身に当てはまる条件が何か確認しておきましょう。

リスク2:メンタル面の不安

転職活動が長引くにつれて、SNSで友人の活躍を見て落ち込んだり、家族からのプレッシャーを感じたりすることも。

また、在職中の転職活動であれば、収入面が途絶えることもありませんし、場合によっては現職を続けるという「戻れる」選択肢を持っています。

しかし、一度離職してしまうと、この「戻れる」選択肢がなくなってしまい、焦りや孤独感、将来への不安などを感じる場合があります。

リスク3:キャリアへの影響

離職期間=空白期間となるため、企業側からみるとブランクという印象を持たれてしまう場合があります。

一般的に、企業側は3カ月以上の空白期間があるとブランクと認識し、ブランク期間中のスキル維持や意欲を懸念する傾向があります。

そのため、一定期間以上のブランクが発生する場合ば、ブランク期間についての説明の仕方を考えておきましょう。

【事前準備】「辞めてから探す」前にやっておきたい3つのこと

・現職が忙しすぎて転職活動に時間がさけない

・家庭の事情ですぐ次の仕事を開始できない

・一旦自分を見つめなおす時間が欲しい

などなど、転職先が決まる前に辞める理由は様々です。

ただ、いずれにせよ辞めてから仕事を探す場合、下記準備をしておくと、退職後の助けになります。

辞める前にしておくといいこと1:今の仕事の振り返り

はじめての転職の場合など特に見落としがちですが、退職後は基本的に前職の会社のデータにアクセスすることはできないため、自身の職務内容や成績は在職中に整理した方が、より精度の高い資料を揃えることができます。

プロジェクトの目標、自身の役割、具体的な成果(数値があればベスト)、そこに至るまでの課題と解決策などを具体的にメモしておきましょう。これは、職務経歴書だけでなく、面接でのアピールにも繋がります。

※もちろん、社会通念上、転職活動における使用でも問題となりうる社外秘データの持ち出しはNGです。

在職中に準備なく、辞めた後に職務経歴書を作成しようとした場合、「あれっ、あの時のプロジェクトってどれくらいの規模だったっけな…」「昇進したのはいつだったっけ」など、細かいデータを忘れてしまうことがあるので、できれば、在職中に整理しておきましょう。

辞める前にしておくといいこと2:金銭面の見直し

リスクのところでも書きましたが、離職後の経済的リスクに備え、家計の見直しや給付申請の準備など、金銭面の見直しもできれば在職中に行っておけると望ましいです。

固定費の削減、不要なサブスクリプションの解約、食費の見直しなど、具体的な節約術も検討しましょう。

辞める前にしておくといいこと3:情報収集

実際に面接などに割く時間がない場合でも、辞めたら面接を受けたい企業などは情報収集しておけると、離職後にスムーズに転職活動に移行していけます。

業界のトレンドや、興味のある企業の求人動向を定期的にチェックし、ご自身の市場価値を把握しておくことも重要です。

まとめ:大丈夫かどうかは備え次第

転職先が決まる前に辞めること自体は、絶対NGというわけではありませんし、これまで見てきたように、「転職先が決まる前に辞める」という選択は、実は決して珍しいことではありません。

また、リスクばかりではなく、

・現職のストレスから解放されて心身ともにリフレッシュできる

・集中して転職活動に取り組める

・自己分析に時間をかけられる

など、先に辞めることのメリットもあります。

ただ、転職先が決まる前に辞めても大丈夫かどうかは「備え次第」です。

もちろん、個々の方の状況によるところが大きいため、一概には言えませんが、備えなしで単に先に辞めてしまうと「大丈夫ではない」リスクは高まってしまいます。

決して無理はしすぎず、けれども下げられるリスクは下げておけるよう、準備を進めていきましょう!

それでも「本当に今辞めて大丈夫なのかな」と感じている方へ

ストローラー株式会社では、1,000名以上のキャリア支援実績をもとに、 転職活動の準備から実行まで含めたサポートをご提供しています。

▶転職タイミングの見極め

▶強みや弱みの深掘り

▶実践的な面接対策

▶企業ごとの対策立案

など

納得のいく転職活動のために、プロの力を活用してみませんか?

→ 転職相談サービスの詳細は下記よりご確認ください

<キャリア相談ルートパス>

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!

✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK

✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき

「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。

<書類通過パス>

履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。

納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。

書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。

<自分退職ガイドパス>

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」

そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。

会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。

コメント