「入社してまだ1,2年だから、職務経歴書に書けることが少ない…」

「社会人経験が浅いと、やっぱり不利なんだろうか?」

転職活動を始めたばかりの第二新卒の方からは、こうした声をよく耳にします。

新卒採用とは違い、経験を求められる転職市場。

数年しか社会人経験がないと、どうしても「自分は不利なんじゃないか…」と感じてしまいますよね。

たしかに、社会人経験が数年未満だと、アピールできる実績が少ないと感じがちです。

しかし実際には、多くの企業が第二新卒の採用に前向きであり、経験の量よりもこれからの成長を重視しているのが現実です。

では、経験が浅くても書類で好印象を与えるにはどうすれば良いのでしょうか。

本記事では、第二新卒が知っておきたい評価ポイントと、履歴書・職務経歴書の具体的な書き方の工夫を解説します。

【データで見る】企業は第二新卒をどう思っているのか?

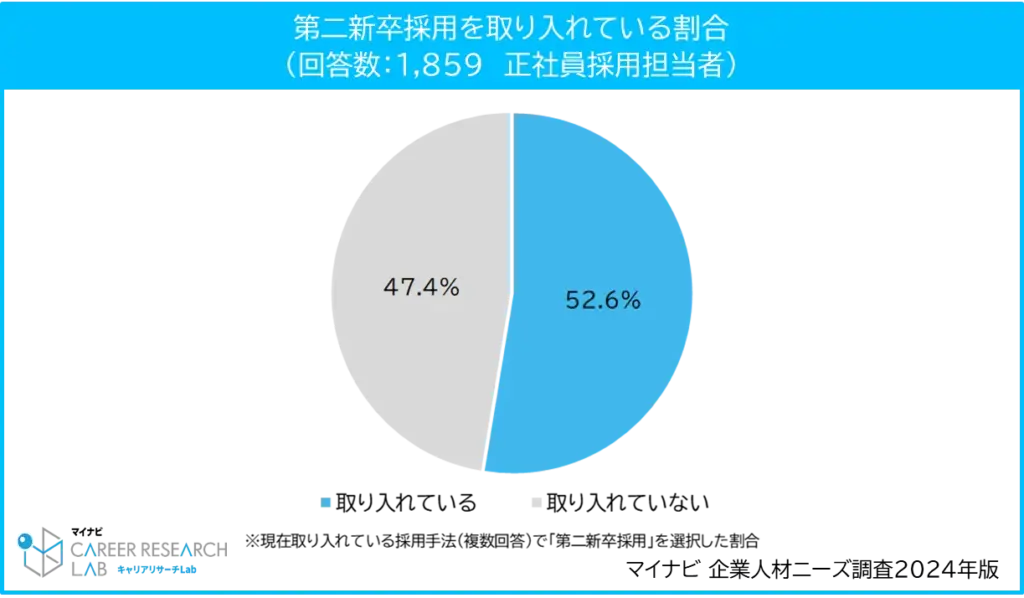

株式会社マイナビが2025年1月に発表した「マイナビ 企業人材ニーズ調査 2024年版」において、第二新卒に関してのデータが公開されています。

それによると、正社員採用担当者の52.6%が「第二新卒採用」を現在取り入れていると回答しています。

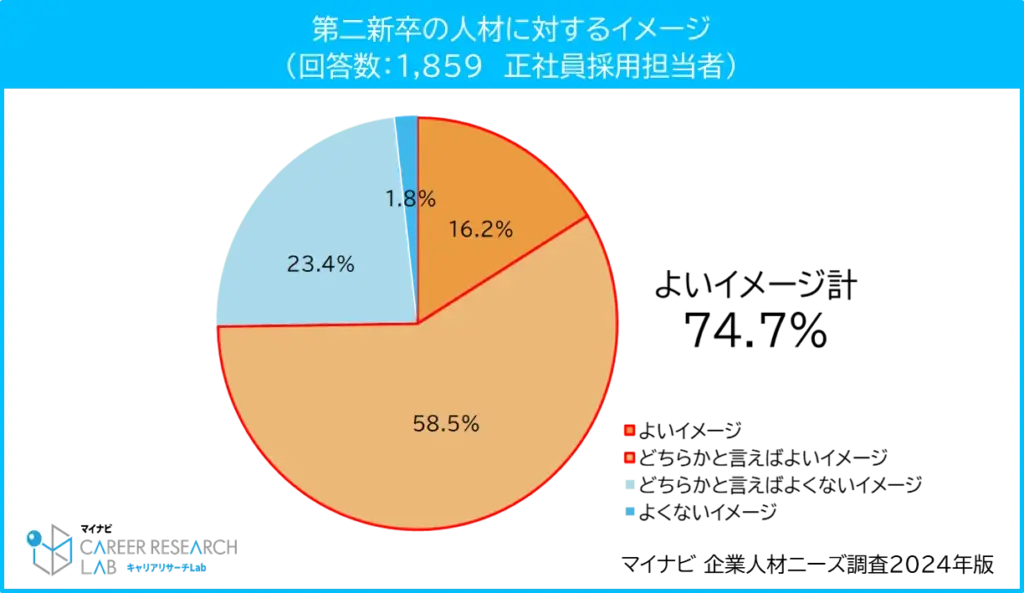

また、同じく企業の正社員採用担当者に第二新卒の人材についてどのようなイメージを持っているか聞くと、よいイメージは74.7%とのことでした。

(「よいイメージ」16.2%+「どちらかと言えばよいイメージ」58.5%)

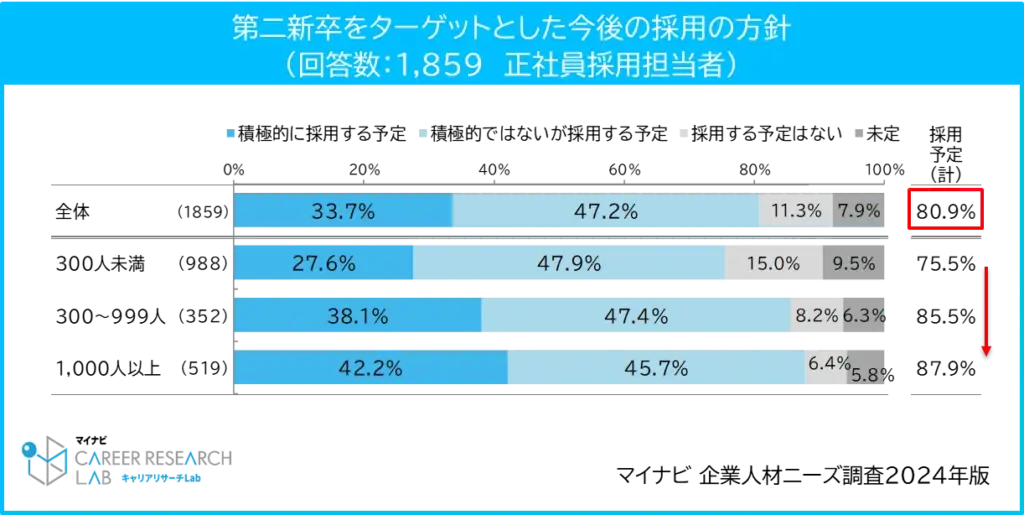

さらに、今後の第二新卒人材の採用予定に関しては、採用予定が80.9%という結果でした。

(「積極的に採用する予定」33.7%+「積極的ではないが採用する予定」47.2%)

※従業員数別にみると、「1,000人以上」が87.9%で特に高い

このデータを見る限りは、第二新卒ということが、転職活動の大きな足かせになることは現状少ないと考えられます。

企業はここを見ている!第二新卒が評価される3つの強み

企業が第二新卒に期待しているのは、決して豊富な実績ではありません。むしろ、次のような点を重視しています。

・柔軟さ

社会人経験が浅い分、新しい環境に適応しやすい

・基礎的なビジネススキル

新卒研修や実務を通じて、最低限の社会人マナーや業務の基本を身につけている

・成長意欲

学び直しやキャリア形成に前向きな姿勢

つまり第二新卒は、新卒のフレッシュさと社会人経験の基礎を兼ね備えている存在です。

企業は即戦力だけを求めているわけではなく、ポテンシャルと将来性を見ています。

この前提を理解することが、書類作成の第一歩となります。

書類で好印象を与える基本姿勢

経験が浅いからこそ、書類の基本を丁寧に押さえることが重要です。

基本1:誤字脱字やフォーマット崩れをなくす

書類の体裁が整っているだけで丁寧に取り組む人という印象につながります。

逆に誤字脱字や形式の乱れは、それだけでマイナス評価になりやすい部分です。

基本2:盛りすぎない、誠実に書く

経験不足を隠そうと大げさに書いてしまうのは逆効果です。面接で矛盾が生じやすく、信頼を損ねかねません。

小さな経験でも、誠実に表現する方が印象は良くなります。

基本3:応募先に合わせたカスタマイズ

同じ書類をどの企業にも出すのではなく、志望動機や自己PRは企業ごとに微調整しましょう。

特に第二新卒の場合、なぜその会社を選んだのかを明確にすることが強みになります。

経験が浅くても伝えられるアピールの工夫

経験が浅くても伝え方、アピールの仕方で印象は変わってきます。

自己PRの書き方

・学生時代の経験と社会人経験をつなげて一貫性を示す

・「挑戦する姿勢」「学習意欲」「協働力」など汎用的なスキルを強調する

・具体的なエピソードを添えることで説得力を高める

例:

前職では営業アシスタントとして提案資料の作成を担当しました。限られた時間で効率的に情報を整理する力を磨き、営業担当者から「分かりやすい」と評価されました。学生時代のゼミ活動で培った「情報をまとめ、相手に伝える力」が活かせたと感じています。

このように、学生時代の経験と職務経験を関連づけることで、自分の強みが社会人としても発揮できていると伝えられます。

職務経歴書の工夫

経験が浅い場合は担当業務の説明だけでなく、どのように取り組み何を学んだかを加えるのがポイントです。

・役割を具体的に書く

「電話対応」「資料作成」「顧客との打ち合わせ補助」など

・成果が小さくても数値化

「月30件の問い合わせ対応を担当」「チーム資料の作成時間を20%短縮」など

・学びを明記する

「仕事を通じて課題解決のスピードを意識するようになった」

数字や具体的な行動が入るだけで、印象がぐっと強まります。

志望動機で差をつける

志望動機は、経験不足をどう乗り越えるかを伝える絶好の場です。

・前職での学びや気づきを踏まえ、だからこそ御社で挑戦したいと論理的につなげる

・足りない経験よりも吸収したい姿勢を強調する

・企業研究の成果を盛り込み、御社だから選んだ理由を明確にする

例:

前職では営業サポート業務を経験し、商談の場でお客様の課題に向き合う営業職に強い関心を持ちました。未経験分野も多いですが、若いうちに本格的に営業経験を積みたいと考え、研修制度とOJTが整っている御社を志望しました。

このように、経験が浅いからこそ今この環境で学びたいという前向きな姿勢を示すと、評価されやすくなります。

第二新卒の書類でよくあるNG例

逆に、してしまいがちなNGな表現もおさえておきましょう。

学生時代の話だけで終わる

社会人経験にまったく触れないのは避けた方がいいです。

第二新卒と新卒採用で最も異なるのは、社会人経験の有無です。

企業としても、第二新卒採用において前職の経験の確認は必須事項のため、そこを伝えられないのであれば、そもそも選考の土台に乗らない恐れがあります。

1年未満の経験でもいいので、社会人として何を学び、どう成長したかを具体的に書く

短期離職を隠す/曖昧にする

空白や隠し事は面接で必ず突っ込まれます。

正直に、短期間だったが学んだことを述べた方が信頼感につながります。

学んだことや、次のステップに進むための決断だったことなど、ポジティブな文脈で正直に書きましょう。

自己PRが抽象的

「やる気があります」「元気があります」だけでは印象に残りません。

行動と成果を必ずセットで書きましょう。

例:

Before(自己PR)

私は前向きに仕事に取り組める人間です。どんな仕事にもやる気を持って挑戦します。

After(改善例)

前職では、先輩社員の営業同行に積極的に参加し、商談記録をまとめて提案資料に活かしました。短期間で業務の流れを理解できたことから、「吸収力がある」と評価をいただきました。未経験の業務にも主体的に学びながら取り組む姿勢は、今後のキャリアでも活かせると考えています。

このように「具体的な行動+評価や学び」を加えるだけで、同じ人でも大きく印象が変わります。

志望動機が汎用的

「御社の成長に貢献したい」だけでは、どの会社でも通用してしまいます。

会社ごとの特徴や自分の経験との接点を必ず入れましょう。

まとめ

「経験が浅いから…」と自信をなくす必要はまったくありません。

第二新卒の皆さんに企業が期待しているのは、あなたの伸びしろとポテンシャルです。

経験が浅いことを後ろ向きに捉える必要はありません。

むしろ、成長の余地がある若手として見てもらえるよう、書類でしっかりと気持ちを伝えることが大切です。

今回ご紹介したポイントを参考に、あなたが持つ基礎力とこれからの成長意欲を、応募書類にしっかりと込めてみてください。

あなたの転職活動が、希望に満ちたものになるよう応援しています。

書けたけど、もっと磨きたい人へ

「第二新卒としての強みを書いてみたけど、これで合っているか不安…」「もっと魅力的にみせたい」という方は、プロの視点での添削がおすすめです。ストローラー株式会社では

▶自己PRのブラッシュアップ

▶企業ごとの魅力的な履歴書・職務経歴書のカスタマイズ

など、1,000名以上のキャリア支援を行ってきたプロによる応募書類の添削など、様々なキャリア支援サービスをご提供しています。

自分では気づけない“伝え方の弱点”を、第三者の視点で補うことで通過率がぐっと上がります

プロに相談しつつ、次の一歩を踏み出してみたい方は、こちらの詳細ページよりご確認ください。

※初回相談は無料です

<書類通過パス>

履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。

納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。

書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。

<キャリア相談ルートパス>

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!

✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK

✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき

「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。

<自分退職ガイドパス>

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」

そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。

会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。

コメント